正规实盘配资公司

期货配资账户 胡适曾想收李敖为徒

期货配资账户

期货配资账户

1948年秋天,当人民解放军包围了北平时,解放区广播电台有专门关于胡适的一段播词,劝胡适不要跟着蒋介石集团逃跑,留在大陆会让他当北京大学校长兼北平图书馆馆长。胡适在北大校长办公室听了后既不激动,也不快乐,而只是平静地说了一声:“他们要我吗?”看来他是不想留下了。果然不出所料,胡适坐上蒋介石派来的专机离开了北平,旋即从上海乘克里夫总统号轮于1949年4月6日前往美国,开始了他流亡的寓公生涯。

1954年,中国内地掀起了一场声势浩大的批判俞平伯的《〈红楼梦〉研究》运动,后来转向批判俞平伯的老师胡适。胡适由学界泰斗一下变成声名狼藉的人物,批判者称他为“实用主义的鼓吹者”、“洋奴买办文人”、“马克思主义的敌人”。当时,由中国科学院和中国作家协会共同成立了专门批胡的机构即周扬所称的“讨胡委员会”。在郭沫若的领导下,出版了《胡适思想批判》八辑约200万字,另有别的出版社出的批胡著作有30本,总计有300万言之多。这些文章,在大陆没有一个人读完过,可胡适全部都看了,并在有些地方作了些富于谐趣的批注。他曾想对大陆的批胡运动作一总答复,后因他新月时代的好友叶公超的劝阻而未写。这场运动的发动者毛泽东早在1936年与斯诺会谈时,就谈到五四时胡适和陈独秀是他心中的“楷模”。就是50年代中期“讨胡战役”过后,毛泽东在怀仁堂宴请知识分子代表时也说:“胡适这个人也真顽固,我们托人带信给他,劝他回来,也不知他到底贪恋什么。批判嘛,总没有什么好话。说实话,新文化运动他是有功劳的,不能一笔抹杀,应当实事求是。到了21世纪,那时候替他恢复名誉吧。”

自由主义者由于长期游离于左右翼之间以及政治与学术之间,故常常陷于两难境界,以致“猪八戒照镜子———两边都不是人”:正当这边批胡高潮刚过去,那头又掀起了一股批胡恶浪。

事情是这样引发的:以胡适任发行人的刊物《自由中国》,以西方的自由民主精神为武器,对抗蒋介石的独裁统治。在1956年10月31日蒋介石做七十大寿时,《自由中国》出版了别具用心的“祝寿专号”,上有胡适写的《述艾森豪威尔总统的两个故事给蒋总统祝寿》,希望蒋介石不要大权独揽而应发扬民主,做个“无智、无能、无为”的守法遵宪的“三无领袖”。胡适的挚友、该刊主编雷震写的文章,则要求官方彻底改革“国防”与“经济”。

胡适这时尽管在海外,但他仍时刻关心着祖国大陆的思想文化状态。他在接受《台湾新生报》采访时,认为大陆在搞“百家争鸣”,开放思想自由。如果台湾再不“彻底实行言论自由”,那就不能“树立真正与共产党不同的模范省”。胡适还面劝蒋介石将国民党一分为二乃至一分为三,以便群众监督。胡适这些言论及《自由中国》所散布的彻底改革时政的主张,很快遭到国民党官方的迎头痛击。1956年12月蒋经国主持的“国防部总政治部”,以“周国光”名义发布绝密的第99号特种指示《向毒素思想总攻击!》的小册子,其中不点名批判胡适在“制造人民与政府对立,破坏团结,减损力量,执行分化政策……”,其“目的在散播和推广个人自由主义思想,好叫人们尊崇他为自由主义者的大师,由他领导来批评现实,批评时政,批评当政者,促进所谓政治进步,造成与自由民主的英美国家一样。这是他不了解中国当前革命环境,完全近乎一种天真的妄想”。从不正面点名和使用“不了解”及“天真的妄想”词句看,国民党对胡适的攻击是有限度的。鉴于胡适过去与蒋介石私交不错,胡适流亡海外后又像过去一样从政治上支持国民党,故这次批起来火力不足,且只搞了半年就匆匆收场,与大陆的批胡运动相比,无论在声势还是在力度方面,均有一定的差距。

对来自两边的隆隆“炮声”,胡适均处之泰然。从1925年起他就开始习惯被人骂,反而“成了一个不怕骂的人。有时见人骂我,反使我感觉我还保留了一点招骂的骨气在自己人格里,还不算老朽”。当“大鸣大放”时,北京曾派人向美国的胡适带话说:“我们尊重胡先生的人格,我们反对的不过是胡先生的思想。”胡适听后大笑说:“没有胡适的思想,就没有胡适。”

为振兴学术四处奔波

1958年4月10日,胡适在台湾正式就任“中央研究院”院长。本来,这时的胡适已过了退休年龄一年半,理应享受老人应有的权利,静下心来著书立说,做自己喜欢做的事情。但他为了公众的学术事业,还是舍弃了个人利益。

在简朴的就职典礼上,胡适还和前来祝贺的蒋介石产生了小小的摩擦。蒋介石在祝词中除希望“中央研究院”配合政府的“反共抗俄”使命外,还大加赞扬胡适“个人之高尚品德”。胡适听后不以为然,直陈道:“总统夸奖我的话是错误的。我被共产党清算,并不是清算个人的所谓道德。他们清算我,是我在大陆上,在中国青年的思想上、脑筋里留下许多‘毒素’。我们在年青的时候,受到了新学问、新文化、新思想、新思潮、新的思想方法的影响。”胡适敢于藐视最高统治者,一直坚持实话实说的原则,这体现了一个知识分子的独立人格。

对蒋介石要胡适把“中央研究院”办成“反共抗俄”的阵地一事,他也委婉地作出回应:“我个人认为,我们学术界和‘中央研究院’挑起‘反共复国’的任务,我们做的工作还是在学术上,我们要提倡学术。”胡适郑重声明:“我的话并不是反驳总统,总统对我个人颇有偏私,说的话我实在不敢当。我觉得我们的任务,还是应该走学术的路。”暗指不走蒋介石所指定的政治之路。胡适不愿意政治主宰学术,把众多院士捆绑在国民党的政治战车上,一再强调独立发展学术,建立独立的学术环境,表现了他作为最高学术机构一院之长的学术良心。

胡适不仅自己在学术上独树一帜,而且在做学术领导工作方面,也显出很高的才能。他痛感人才流失严重:出去深造的学生中,百分之九十五不愿回来服务。在中国香港、新加坡各地大学,也争相向台湾各大专院校高价竞聘教授。为了改变这种状况,胡适草拟了十一条措施加以补救,其中有拨专款、设立“研究补助费”、所有研究机构的学术刊物经费由政府承担等项。几经力争,“行政院”在核准这笔预算时,还是压缩了一大半。

无论是学术威望还是领导才能,胡适均有巨大的号召力。台湾文化界在胡适所标举的科技振兴工程的感召下,个个雄心勃勃。胡适也果然不负众望,他在海内外积极搜罗各种人才,并为年青一代新任院士耗尽心血。举凡申请经费乃至会务安排,他都要亲自过问。他最大的目标是把“中央研究院”办成普林斯顿研究院那样有国际声望的学术机构。

为了实现这一计划,胡适从上到下、从内到外,对“中央研究院”实行了一系列改革。他从小事做起,以身作则做出示范:按照傅斯年在研究院留下的好习惯,不准研究人员在研究院宿舍打麻将,并把喜爱打麻将的胡夫人安排在别的地方打。他对研究院发的充满官腔官调的文件很不满。他说:“这班院士是我的老朋友,我想在稿子上添上‘吾兄’两字,却无法添入。他们都是学术界的人士,也看不惯这样的公文。这样的公文连一点人情味也没有,而且我们的‘中央研究院’不是机关,应尽量避免用公文。”在胡适的指示下,院部文件多用私函发出,并由他亲自签署。他还提醒下属凡用他的名字签发的普通回信,不要用衙门气十足的“胡院长”,而改称“胡适之先生”。他这种不是党办院而是同仁办院和自由主义思想办院的作风,体现了一种在学术面前人人平等的精神,有利于防止政治入侵学术和沟通上下级之间的关系,使学术研究不受任何外界干扰得到健康发展。

作为一位自由主义者,胡适的用人标准不是政治第一,而是学问第一。研究院数学研究所有一位出类拔萃的研究人员刘登胜,1960年赴美深造时,因其父反对现政权而被国民党镇压,“台湾警备司令部”不许这位有问题的儿子出境。胡适得知这一消息后,亲自向陈诚写信,要求实行“罪人不孥”的法意,“不可因为父亲犯罪而剥夺他的儿子出国进修的难得机会”。另有一青年数学家项武忠获美国普林斯顿大学研究所每年300美元的奖学金,另有2400美元的银行存款作保证金,可美方认为此人财力不足,不能赴美。胡适闻此消息后,亲自为其作担保,使项武忠顺利实现赴美深造的美梦。胡适如此爱惜人才和提拔后进,不怕花自己的时间为他人作嫁衣,使台湾学术界许多人都称赞他办事秉公和不拘一格降人才的作风。

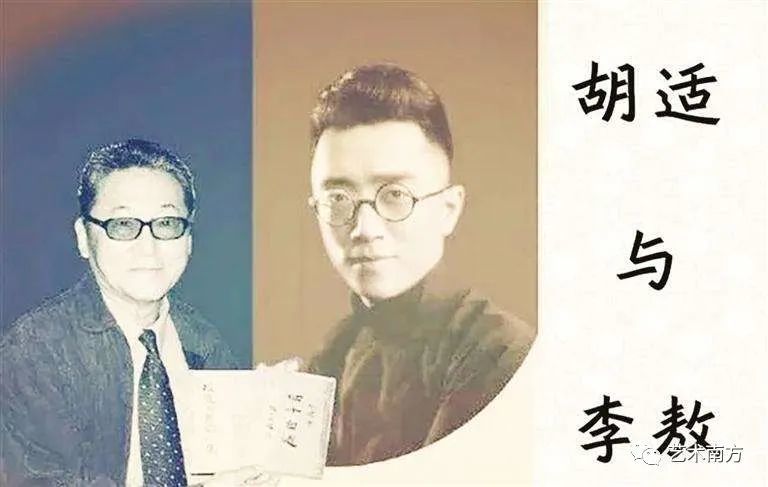

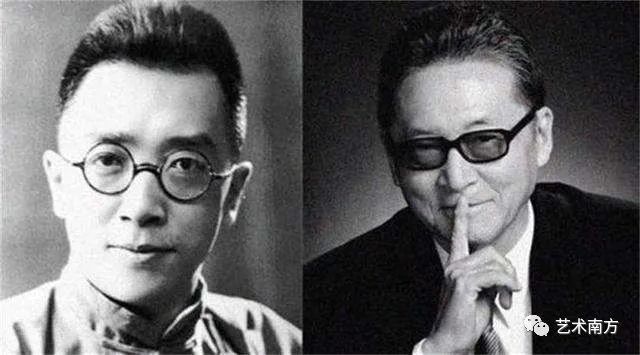

曾想收李敖做徒弟

李敖是海内外最受争议的人物。三十多年来,人们对他千夫所指,他对人们横眉冷对,唯独对胡适十分崇拜。上初中时,他从一位朋友那里借到《胡适文存》,读来如痴如醉,从此胡适成了他心中的偶像。1952年10月1日,17岁的李敖在台中给胡适发了一封长达两千字的信。1954年,还在上高中的李敖写了一篇论《胡适文存》的文章,迟至1957年3月1日才在《自由中国》刊出。从读到李敖在中学时写给他的信起,胡适就记住了这个年轻人的名字。这次读了李敖的评文,胡适进一步加深了对他的印象。发表此文的雷震还专门写信给胡适,要他特别注意李敖这位后起之秀。

1958年4月,从美国回来的胡适约李敖到钱思亮家。在谈话中,胡适十分赞赏李敖治学的勤奋,称自己忘了的著作李敖居然能“找得到”,“你简直比胡适之还了解胡适之”。除这次长谈外,胡适还在台大和“中央研究院”等处和李敖小谈过三次,并写过三封信给李敖。其中一封写于1961年10月7日,给“三条裤子都进了当铺”的李敖送上1000元支票。李敖收到后,深受感动。胡适原本是李敖父亲的老师,虽然李父当时不是拔尖人才,胡适已记不起他的模样。胡适对李敖的赏识,主要是看中李文不同凡响的才气,凭他的眼力就可知道李敖是大有发展前途的台大学生。李敖选择在双十节那天给胡适回了一封长信,从自己的生平谈起,一直谈到自己在受胡适思想影响后,如何进入新的境界。

李、胡这时期打得火热,与胡适有意收其做弟子有关。1990年11月24日,李敖在《胡适与我·自序》中,引胡适给赵元任信中的话:“交友以自大其身,求士以求此身之不朽,这是李恕谷的名言,我曾读了大感动。这是‘收徒弟’的哲学!”接着又说:“清朝学者李恕谷这段话,意思是说,交朋友的目的在造成自己生前的势力;但是寻找知己与接班人的目的却在造成自己身后的势力。胡适引用这段话的心意,我想和他个人的遭遇不无关系。胡适名满天下,又喜欢交朋友,所以一直活在热闹的气氛里,但是这种车水马龙的热闹,是虚荣的、虚幻的,聪明如他,不会不知道。所以他在热闹之余,未尝不存‘求士’之心。”这里讲的“士”,即徒弟。显然胡适求贤心切,十分看中李敖的才华。李敖也不辜负胡适的一片好意,花了许多精力和金钱去研究胡适。他当时发表的文章,清一色都是宣扬胡适。

李敖并非想高攀胡适,这纯粹是出自一位刚步入学界的青年对学术大师的尊敬和热爱。在胡适“保守的自由主义”影响下,李敖憎恨“暴力”和“以暴易暴”,主张“淑世的改良主义”和“和平而渐进的转移式改革”,并自称“不见谅于急进者的勇迈”。李敖在中西文化大论战中发表的《给谈中西文化的人看病》,也在替胡适鸣不平,并对反胡言论一一加以批驳。这时期的李敖确像外界有人说的是“胡适迷”。李敖在给胡适的信中亦坦然承认,是胡适使他“在迷乱里,放弃了旧有的道路”,再加上李敖的西化论从思想内容到文字运用与胡适均有相似之处,因此在开始论战时便有人骂李敖在做“胡适的鹦鹉”,是专吃胡适饭的,只会写胡适的文章,拍他的马屁,另还有人认为李敖所发起的中西文化论战,其幕后策划者为胡适。

李敖虽然崇敬胡适,承继了胡适的思想和自由主义精神,并给胡适的历史地位作过最充分和最崇高的评价,但李敖的远大目标是“要做一个伟大的人”,无论是傲骨狂思的性格还是对学术研究的态度,均与胡适有许多相异之处。如胡适生性温和,讲话婉转含蓄,而李敖追求的却是率真与痛快,只要是他认为错误的东西,均六亲不认加以激烈抨击。胡适做学术研究与从政时不同,讲究“小心求证”,不喜欢把学术问题与政治扯在一起,而李敖研究学术的目的完全在于政治,为政治斗争服务。他最感兴趣的是现实政治问题而不是发思古之幽情。基于这一点,他十分不满胡适“老是卖老货”,对胡适那种“好话说三遍”的态度愈来愈看不惯。

对胡适研究较透的人如徐高阮,早就指出李敖的西化论不是出自胡适,而是受“全盘否定主义者”陈序经的影响。尤其是李敖受国民党的封杀、压迫和蹲大牢后,他不可能像胡适那样对蒋介石藕断丝连,对官方温情脉脉,而是和国民党水火不容,因而他后来不再相信“淑世的改良主义”可争取到自由民主,反过来认为国民党是一头“毫无诚意”的“老虎”,一头绝不能与之谋皮的“老虎”,只有实行“精英抗暴”和“甘地式抗暴”,才能争取到真正的自由民主。基于这点,李敖声明:“我的父亲是他(胡适)的学生,我并不是他的徒弟。”1960年1月12日,李敖在给启庆的信中表示了他“对大博士愈来愈失望”的情绪,评价胡适,“简直可说失去他做思想家的地位了!世上不该有像他这样不进步的思想家”。他开始后悔过去写的那些过分赞扬胡适的文章,厌恶别人再把他和胡适深深地扯在一起,以至一听人家说李敖是胡适的信徒,他就恼火。李敖由过去对胡适的“捧”到后来对他强烈不满,都不是作假,而是出于心平气和的“静观”结果。李敖要做热情、叛逆、勇敢的“战士”,而不愿做胡适那种钻故纸堆,“整天所卖的竟是一些旧货与霉货”的“院士”。“胡适之”的时代已经过去,当今是属于“李敖之”这种愤世嫉俗的“厌世家”的另一个时代了。

在酒会上猝死

胡适于1962年2月24日前往南港主持“研究院”院士会议,由于过度兴奋和激动,在酒会刚结束时便仰身倒下,后脑先碰着桌沿,紧接着重重地摔在水磨石地板上,从此再没醒过来。事后,国民党官方成立了以陈诚为首的103人治丧委员会,蒋介石还亲自为胡适写了一副挽联:

适之先生千古

新文化中旧道德的楷模

旧伦理中新思想的师表

蒋中正敬挽

蒋介石这一挽联是对胡适的生平和思想的极好写照。在普通人看来期货配资账户,胡适“戴博士帽,结旧式婚”就是遵从旧道德的表现。以他这样一位高级知识分子,与一个文化水平不高、整天泡在麻将里的旧式女子结婚,生活习惯难免南辕北辙。胡适以讲笑话的方式曾说过要将古时的女子“三从四德”的“四德”改为现今男子的“四得”:“太太化妆要等得,太太生日要记得,太太打骂要忍得,太太花钱要舍得。”这里无疑包含有胡适自己的人生体验。这大概就是蒋介石所说的“旧伦理中新思想的师表”的一个细节。